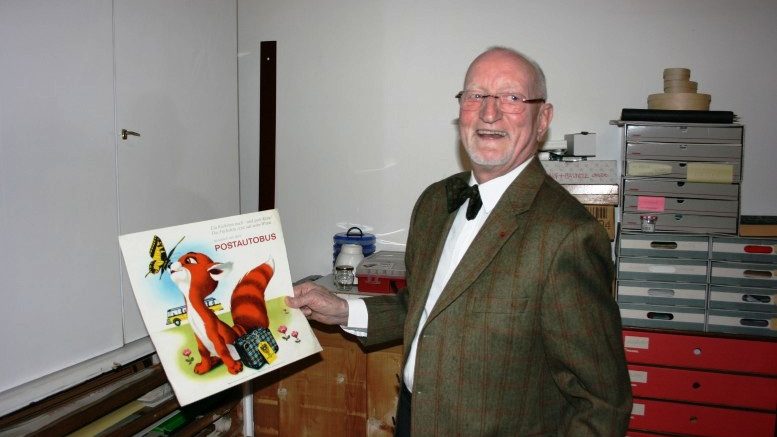

Der Grafikdesigner über das Atelier Koszler, den Postfuchs, seine drei Celli sowie die 157 Entwürfe zu österreichischen Briefmarken und warum er 114 Jahre alt werden müsste, um am Computer zu entwerfen: Professor Otto Stefferl ist vielen Menschen als Gestalter von österreichischen Briefmarken bekannt. Der Grafiker ist darüber hinaus aber nicht nur Schöpfer von zahlreichen Plakaten, sondern er war auch der Erfinder des überaus populären Postfuchses. Auch der Stoppl, jene Figur, die 25 Jahre in Österreich in der Verkehrserziehung für Kinder zum Einsatz kam (und in der Schweiz unter dem Namen Stoppli immer noch in Verwendung ist), wurde von Otto Stefferl kreiert. Am 10.3.1931 in Wien geboren, absolvierte der elegante und sehr humorvolle Grandseigneur der heimischen Grafikszene von 1947 bis 1951 die “Höhere Graphische Lehr- und Versuchsanstalt” in Wien und war über Jahrzehnte einer der wichtigsten und einflussreichsten österreichischen Designer.

Otto Stefferl verstarb am 1. Januar 2018 in Wien (Siehe Stefferls Biografie von Berthild Zierl).

Seine Tochter Mag. Heidi Stefferl hat mittlerweile eine eigene Website für das Werk ihres Vater eingerichtet: www.stefferl.com

Ein Ausschnitt aus dem Interview im O-Ton:

Otto Stefferl über seine Karriere (Länge: 1:24)

AP: Beginnen wir chronologisch: Wie hat Ihre Laufbahn angefangen?

Stefferl: Ich wurde am 10.3.1931 in Wien geboren und werde somit im kommenden März 80. Ich bin also ein grafisches Fossil.

Mit 16 Jahren begann ich meine Ausbildung an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Das Gymnasium konnte ich damals aus finanziellen Gründen nicht weiter besuchen. Mein Vater, Bartholomäus Stefferl, der akademischer Maler und Grafiker gewesen war, hatte nach dem Krieg, 1946 oder Anfang 1947, das weiß ich nicht mehr genau, einen Staatspreis für Grafik bekommen. Dieser Preis wurde ihm einen Tag vor der Währungsreform ausgezahlt und war damit schon am nächsten Tag nichts mehr wert. Damit war meine Chance auf eine Gymnasialmatura den Bach hinunter, denn man musste ja Schulgeld bezahlen, und das war damals einfach nicht vorhanden. Mein Vater hat als akademischer Maler natürlich nach dem Krieg überhaupt nichts verdient, und meine Mutter war Musikerin, sie unterrichtete Geige und Klavier, und sie hatte auch keine Schüler, weil niemand das Geld hatte, um seine Kinder ein Instrument lernen zu lassen. So bin ich eben mit 16 an die Graphische gekommen, mit einem kleinen Stipendium, das gerade für das Papier und die Bleistifte reichte, vielleicht auch für ein paar Pinsel.

An der Graphischen war es so, dass es immer hieß: “In das Atelier Koszler sollte man halt kommen!” Das war damals das größte so genannte Werbeatelier in Österreich. Und ich hatte das Glück, bei Koszler zu beginnen. Ich hatte eine Empfehlung, weil es vom Ersten Weltkrieg her eine familiäre Verbindung zum Hause Mautner Markhof gab. Als Schüler der Graphischen habe ich bei den Mautner Markhofs weiß Gott wie viele Kinderporträts gezeichnet, alle Enkel von Manfred Mautner Markhof und seiner Frau, die ja eine geborene Kupelwieser war, denn sie war die Tochter vom Maler Kupelwieser.

Ich hatte also eine Empfehlung von Mautner Markhof, und außerdem hat das Atelier Koszler immer in den Schulen nachgefragt nach begabten jungen Leuten. Meine Lehrer empfahlen mich – und so war ich schon den halben vierten Ausbildungsjahrgang am Nachmittag im Atelier Koszler angestellt. Ich habe also rein theoretisch die Schule gar nicht zur Gänze absolviert, denn ich war nur noch vormittags dort. Ich habe trotzdem ein sehr gutes Zeugnis bekommen.

Es gab damals auch eine ganz spezielle Schülerstruktur. In meiner Klasse waren nur drei Burschen, die nicht Kriegsteilnehmer gewesen waren, alle anderen sind aus dem Feld zurückgekommen, zum Teil schwer verletzt. Zwei Jahrgänge über uns gab es sogar einen Major, den Major Poschenburg-Okrótny. Das waren erwachsene Leute, die da unterrichtet wurden, und wir waren die Buben. Die Mädchen waren größtenteils jünger, aber es gab auch unter ihnen zwei oder drei, die schon über 20 waren, weil sie Kriegshilfsdienst hatten leisten müssen und erst nach dem Krieg mit dem Studium anfingen. Das war die Schülerstruktur.

Ich musste mir meine Schulausbildung selber verdienen. Und ich hatte das irrsinnige Glück, dass ein lieber alter Bekannter, der aus dem Krieg zurückgekommen und als Gastschüler wieder an der Graphischen war, nämlich Hermann Kacher (der später eine rechte Hand von Konrad Lorenz war und alle fotografischen und filmischen Dinge für ihn gemacht hat) damals an einem zahntechnisch-wissenschaftlichen Buch mitarbeitete und mir da einen großen Auftrag vermittelte. Verfasser des Buches war Karl Christian Koller, dem ich wirklich mein Leben lang dankbar bin. Koller war damals in Wien der Dentist für Opernsänger und Schauspieler, er machte ihnen die schönen Fassaden und die kompliziertesten Prothesen, mit allem Raffinement. Und für sein Buch habe ich ungefähr 850 Illustrationen gemacht. Das war mein ständiges Einkommen damals.

Die Professoren haben natürlich bei jedem einzelnen Schüler um die sozialen Verhältnisse gewusst, weil das einfach dazugehörte damals. Und irgendwelche kleine Aufträge, die ihnen langweilig waren oder die sie nicht gebraucht haben, die haben sie uns weiter gegeben. Und man hat einfach alles gemacht: Buchstaben geschnitten mit der Hand und so weiter. Von der Pieke auf haben wir alles selber bestritten.

An dieser Stelle möchte ich doch erwähnen, mit welch großer Dankbarkeit nicht nur ich, sondern wir alle, die zu dieser Zeit die „Graphische“ besuchen durften, an all unsere ehemaligen Lehrer denken. Nicht nur, weil jeder einzelne eine anerkannte Künstlerpersönlichkeit war, sondern vor allem wegen der unglaublich sicheren, liebevollen und auch weisen Art, wie sie verstanden haben, uns zu führen. Es waren dies die Professoren Karl Zecho, Hans Reidinger, Rudolf Reinkendorf, Vinzenz Gorgon, Fritz Zerritsch, Josef Seger, Hans Ranzoni, Ferdinand Lorber, Rudolf Pleban und Josef Quittan.

AP: War es für Sie schon von Kindheit an klar, dass Sie Grafiker werden wollen?

Stefferl: Meine Schwester und ich hatten beide ein ausgeprägtes Doppeltalent von den Eltern geerbt. Meine Mutter war, wie gesagt, Musikpädagogin und hatte auch ein ausbildungswürdiges Zeichentalent besessen, aber sie ist eben Musikerin geworden. Auch der Vater war sehr musikalisch. In der Zeit, in der er mit Richard Teschner zusammenarbeitete, das waren etliche Jahre, bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, in dieser Zeit hat er Laute gespielt.

Ich besitze sogar noch eine Teschner-Laute. Teschner war ein hervorragender Lautenbauer, er hat wunderschöne Lauten gebaut. Teschner war überhaupt ein echtes Universalgenie, und ich habe als Kind noch zwei, drei Mal seinen Figurenspiegel miterlebt. Ich kannte Teschner selber und auch seine Mitarbeiterinnen, Emilie Flöge und Hermy Ottawa, die aus dem Kreis Schiele, Klimt, Kokoschka stammten. Ich bin in dieses Ambiente hineingewachsen.

Auch ich habe ein Doppeltalent: Sie sehen, ich habe hier 3 Celli stehen. Ich habe bis zur Trennung von meiner Frau, das war vor 18 Jahren, viel kammermusiziert. Denn ich wollte ursprünglich Cellist werden, und meine Schwester wollte Zeichenlehrerin werden. Dann bin ich der Grafiker geworden, und sie hat Gesang studiert, ist Sängerin geworden. Das künstlerische Talent geht bis zu den Großeltern zurück. Der Großvater mütterlicherseits, Josef Rammert, war Architekt, ich besitze noch seine Vorbereitungen für seine Vorträge an der Technik in Graz. Von dieser Seite her habe ich mein miniaturiges Talent geerbt. Denn ich bin ja nicht zufällig auch Briefmarkenstecker geworden, und das ist eine Arbeit im Hundertstelmillimeter-Bereich.

AP: Sie haben also die Illustrationen für dieses große zahntechnische Werk gemacht. Wie ist es nach dieser Arbeit für Sie weitergegangen?

Stefferl: Ich war also, wie gesagt, den halben 4. Jahrgang an der Graphischen schon nachmittags im Atelier Koszler angestellt. Als ich dort anfing, habe ich vorgesprochen – heute würde ich mich das alles nicht mehr getrauen – und erklärte dem damaligen Geschäftsführer, Hermann Spaeth, der ein ganz entzückender Mann und sehr weise war: “Ich bleibe hier nur ein Jahr, denn dann werde ich mich selbständig machen!” Ich werde sein mildes Lächeln nie vergessen. Alle jungen Leute, die bei Koszler waren, sind 3 bis 3 ½ Jahre dort geblieben, erst dann haben sie gespürt: “Jetzt kann ich dort eigentlich nichts mehr lernen”. Deswegen geht man ja in die Praxis: damit man das lernt, was man in der Schule nicht lernen kann. Und das dauert 3 Jahre, und das hat Spaeth ganz genau gewusst, und deshalb hat er meine stolze Ankündigung nur mit diesem Lächeln beantwortet und gar nichts darauf gesagt.

Schließlich war auch ich dann 3 Jahre bei Koszler, von 1951 bis 1953, erstes Halbjahr 1954.

Otto Stefferl für das Atelier Koszler: Prämiert im Rahmen der Plakatwertungsaktion der Stadt Wien im Dezember 1951

AP: Wer war der Namensgeber des Ateliers Koszler?

Stefferl: Hugo Koszler. Er hat ursprünglich selber auch Grafik gemacht. Er war nicht im Krieg eingerückt gewesen, weil er auf einem Auge blind war. Er war Grafiker und vor allem Fotograf. Ein guter Fotograf. Und er hat die Firma aufgebaut. Normalerweise hatte er 20 Leute im Atelier, und das war für damalige Verhältnisse ein großer Betrieb. Er hatte gute Kunden: Semperit, Knorr, Unilever, die Österreichische Tabakregie. Für sie alle haben wir gearbeitet und auch die Werbeleiter kennen gelernt. Aber ich habe keinen einzigen dieser Kunden mitgenommen, als ich mich selbständig machte. Ich habe neben dieser Arbeit mit einem Klassenkollegen, Hansjörg Swetina, mit dem ich dann später in Kompagnie gegangen bin, einen privaten Kundenstock aufgebaut. Wir haben dann unsere Anstellungen aufgegeben, als wir diese doppelte Tätigkeit einfach nicht mehr bewältigen konnten. Ich habe zunächst dann nur mehr halbtags bei Koszler gearbeitet, allerdings mit demselben Gehalt, was mir ohne Debatte zugestanden wurde. Mein Anfangsgehalt waren 800 Schilling. Und nach 6 Wochen bin ich in die Entwerfergarnitur aufgestiegen, weil sie gesehen haben, dass es schade um mein Talent ist, wenn ich nur die Entwürfe von anderen reinzeichne. Und dann habe ich 50 Schilling mehr bekommen, und das war etwas, auf das man schon sehr stolz war.

Otto Stefferl für das Atelier Koszler: Prämiert im Rahmen der Plakatwertungsaktion der Stadt Wien im Jänner 1953

AP: Was waren Ihre wesentlichen Aufgaben im Atelier Koszler?

Stefferl: Entwürfe aller Art. Vom Flugblatt für Linoleumböden bis zum Plakat. Nachdem unser Kollege Josef Drewatolitsch nach Amerika ausgewandert war (er folgte seiner Braut, einer “DP” aus dem Sudentenland), habe ich seine Agenden übernommen. Das hieß vor allem Messehallen gestalten.

Das erste Plakat, das ich entworfen habe, hieß “Wärme wirkt Wunder”, und es hat gleich einen Plakatpreis bekommen, im Dezember 1951 von der Plakatwertungsaktion der Stadt Wien.

Im Plakatbereich habe ich bis höchstens 1970 gearbeitet, dann hat sich meine Arbeit gewandelt, auch durch die Briefmarken. Ich habe ja 157 Briefmarken für Österreich entworfen. Und ich habe eben aus diesem Grund, wegen der Briefmarken, erst mit 35 Jahren begonnen zu stechen. Ich hatte zwar an der Graphischen ein “Sehr Gut” bekommen, weil ich eine Platte poliert und eine Übertragung gemacht hatte, aber ich habe nie wirklich gestochen.

AP: Nach Ihrer Tätigkeit im Atelier Koszler haben Sie sich selbständig gemacht.

Stefferl: Ja, gemeinsam mit Hansjörg Swetina, der sich auch zu einem Spitzenmann entwickelt hat. Auch er ist für seine herausragenden Arbeiten zunächst mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und in weiterer Folge mit dem Berufstitel Professor ausgezeichnet worden. Er hat in den 3 Jahren nach der Schule die “Wiener Illustrierte” gemacht. Er war dann ein perfekter Zeitungsmann, und wir konnten unsere Berufserfahrungen natürlich gut kombinieren. Wir hatten ein unglaublich ähnliches Talent, zumindest in jener Zeit, auch wenn sich dann nach unserer Trennung jeder von uns in einer anderen Richtung weiterentwickelt hat. Wir haben insgesamt 12 Jahre zusammengearbeitet, weil wir schon in der Schule kooperiert haben. Wenn einer von uns einen Auftrag bekam, zum Beispiel für eine Messe, dann holte er den anderen, und wir führten den Auftrag gemeinsam aus. In der Wohnung von Swetinas Schwiegermutter konnten wir ein Zimmer als Atelier benützen, nach der Schule, und dort haben wir sozusagen in Nachtarbeit unsere eigenen Kunden betreut. Es war eigentümlich: wir haben gleich mit Großkunden begonnen. Und zwar weil es Schulkollegen gegeben hat, die nach der Absolvierung der Graphischen in Werbeabteilungen gelandet sind. Einer davon war Reinhold Zwerger, der jahrzehntelang Chefdesigner von Eumig war, er war ein oder zwei Jahrgänge über mir Schüler an der Graphischen. Über ihn haben wir Eumig bekommen. Und Maggi bekamen wir durch Willi Schuller. Und dann ist mein Vater einmal angefragt worden, ob er irgendeine Urkunde schreiben könne für die Linzer Stickstoffwerke. Und mein Vater hat gesagt: “Dafür bin ich nicht zuständig, da müssen Sie zu meinem Sohn gehen!” So haben wir dann über viele Jahre die gesamte Werbung für die Linzer Stickstoffwerke gemacht.

AP: Haben Sie einen Ateliernamen gehabt?

Stefferl: Ja, wir hießen damals Kleeblatt. Denn Hansjörg Swetina hat eine Klassenkollegin geheiratet, Annelott Malcher, und sie hat am Anfang, solange bis die Kinder kamen, auch mitgemacht, deshalb hießen wir Kleeblatt.

Das Atelier Kleeblatt gab es von 1953 bis 1959. Dann haben wir uns getrennt, und ich war eine Zeitlang selbständig. Ich habe viel gearbeitet für Unilever, für Lintas Wien, die es immer noch gibt, aber nicht mehr als Teil des Konzerns, sondern als selbständige Agentur.

AP: Sie waren dann aber auch selbst bei Lintas.

Stefferl: Von Lintas bekam ich die Gestaltungsdirektion Wien angeboten, und im Jänner 1961 fuhr ich dann nach Hamburg zur Einschulung. Bei uns in Wien hieß die Funktion, die ich bekam, Artdirector, aber der Artdirector ist in großen Agenturen der Leiter einer Gruppe und nicht der ganzen Gestaltungsabteilung. Ich aber war der Leiter der gesamten Gestaltungsabteilung – Grafik, Text, Film, Funk, Fernsehen, also FFF.

Die Arbeit dort war gut bezahlt, ich bekam als so genannter Artdirector 12.000.- Schilling im Monat, die Gruppenleiter bekamen 8.000.-, das waren sehr gute Gehälter damals, Anfang der 60er Jahre.

Wir haben dann bei Lintas Kampagnen entwickelt, die die Schweizer von Österreich übernahmen, das war absolut neu. Denn sonst war es immer umgekehrt gewesen, wir hatten immer nur adaptiert, immer nur die deutschen und die Schweizer Kampagnen übernommen. Das nun auf einmal wir die Kampagnen entwickelten, war nicht meine Leistung – ja vielleicht ein wenig Anteil habe ich schon – aber das waren vor allem die tüchtigen Leute dort.

Eingestellt hat mich Baron Rudolf Klimburg, er war damals der Agenturdirektor von Lintas Wien. Es war großartig, gleich zu Beginn war ich zum Beispiel ein halbes Jahr zur Einschulung in Hamburg. Klimburg ging dann aber in Pension, und nach ihm kam ein neuer Mann, dessen Namen ich nicht nennen will. Damals haben wir ein Stockwerk dazu bekommen, und dabei ist vergessen worden, einen Raum für die Administration vorzusehen. Und wohin geht man, wenn ein Zimmer fehlt? Zum Artdirector geht man, nicht zum Architekten! Also sah ich mir den Plan an – ich hatte ja viele Messen gestaltet, auch für das Atelier Koszler, ganze Hallen – und stellte fest, dass sämtliche Holzwände, mit denen sie dieses Stockwerk neu eingerichtet hatten, wieder umgelegt werden mussten. Also bin ich zu diesem neuen Direktor und sagte ihm: “Lieber Herr Doktor, das und das ist notwendig, wenn wir einen entsprechenden Raum für die Administration haben wollen”. Er sagte: “Ja, machen Sie das, Sie haben plein pouvoir, wir müssen das ja machen”. Und ich sagte: “Aber das wird nicht billig werden, denn ich muss alles neu machen lassen”. Er meinte: “Ja, ja, machen Sie nur”. Und dann kam die große Besprechung, und da hat er begonnen, mit mir herumzubrüllen, wegen der Summe, die da ausgegeben werden sollte. Es ging aber nicht um die Summe. Mein plein pouvoir war 50.000.- Schilling, über die konnte ich frei verfügen. Wenn wir irgendwelche Materialien in der Abteilung brauchten, ein Kamera zum Beispiel, dann konnte ich sagen: “Kauft das!” und musste darüber nicht Rechenschaft ablegen. Es ist natürlich abgerechnet worden, das ist klar, aber ich habe niemanden fragen müssen. Weil ich diesen Betrag von 50.000.- Schilling überschritten hatte, deswegen hat er mir einen Skandal gemacht. Die Direktorin der Administration, um deren Räume es ja ging, sagte, ich müsse mich beim Generaldirektor beschweren. Ich aber sagte: “Das ist schon geregelt. Ich kündige”. Ich wusste ja, dass ich mit diesem Menschen nicht arbeiten konnte. Ich hatte anfangs geträumt, dass ich dort, bei Lintas, eine Lebensstellung haben werde, mit schönen Urlauben und Konzernpension. Was man sich halt so erträumt, nicht wahr!

AP: Wann war das?

Stefferl: Ich war 2 Jahre dort, Anfang 1963 bin ich dann wieder weg. Und bin nahtlos in die Selbständigkeit zurück, und alle haben mich gefragt: “Was ist Ihnen denn eingefallen, dass Sie in eine Agentur gehen?” Ich sagte: “Ich habe auf jeden Fall viel gelernt dort!”

Ich war also wieder selbständig, und alle kamen und sagten: “Das und das brauchen wir jetzt dringend, das müssen Sie uns gleich machen, wir haben ja 2 Jahre gewartet”. Und ich hatte wieder genau jene Überlastung, vor der ich eigentlich geflüchtet war, denn ich hatte ja nicht das Angebot der Lintas angenommen, weil es mir so schlecht ging, sondern weil mir die Arbeit als Selbständiger zu viel war.

Otto Stefferl: das erste Postfuchsplakat, 1956

AP: Wie kam es zu Ihrer populärsten Kreation, dem Postfuchs?

Stefferl: Damals gab es die so genannte Verkehrswerbung, die betreute Post und Bahn. Ich bin dorthin vermittelt worden durch einen Freund der Familie, Dr. Otto Gatscha, der später die rechte Hand des SPÖ-Vorsitzenden Bruno Pittermann war. Aber meine Verbindung zu ihm hatte nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern Gatscha war der Sohn eines Freundes meines Vaters, Anton Gatscha, der Komponist war und mit meinem Vater gemeinsam in italienischer Kriegsgefangenschaft gewesen war.

Otto Gatscha hatte zuerst auch Musik studiert, dann Jus. Er begann seine Laufbahn als Sekretär von Karl Waldbrunner, der damals, als meine Tätigkeit für die Verkehrswerbung begann, Verkehrsminister war.

Der Postfuchs entstand 1956. Schon vorher, im Atelier Koszler, hatte ich sozusagen die “Ur-Füchse” entworfen, für die Werbung der Firma Knorr. Das erste Fuchs-Plakat für die Post aber war jenes, auf dem stand: “Selbst dort, wo die Füchs‘ gute Nacht sich sagen, verkehren unsere Postkraftwagen”. Ich habe damals noch nicht fotografiert, ich bin also zum Schillerplatz gegangen, zur Autobusstation, und habe das Reifenprofil abgezeichnet, händisch. Damit das Profil auf dem Plakat stimmt und der Abdruck. Der Reifen hieß “Alpen Gigant”, und alle Postbusse waren mit dem “Alpen Gigant” ausgerüstet.

Das Plakat sollte ausdrücken, dass man mit dem Postkraftwagen, wie der Postautobus damals offiziell hieß, in jeden Winkel des Landes gelangen kann – wo keine Bahnlinie hinführt und auch keine andere Verkehrsverbindung, dort fährt der Postautobus hin. Bei der Besprechung mit Dr. Simkovsky, dem damaligen Direktor der Verkehrswerbung, war dessen Schlusswort: “Mit einem Wort, der Postkraftwagen fährt auch dort hin, wo sich die Füchse ‚gute Nacht‘ sagen”. Hansjörg Swetina und ich – damals haben wir ja noch zusammengearbeitet – haben erste Entwürfe gemacht, noch ohne Fuchs, waren aber damit überhaupt nicht zufrieden. Ich habe überlegt und gesagt: “Warum nicht das zeigen, worum es wortwörtlich geht: dort, wo sich die Füchse gute Nacht sagen”. Das habe ich dann entsprechend umgesetzt und mein Entwurf ist angenommen worden. Es war die Initialzündung zu einer Markenfigur, die 30, 40 Jahre lang verwendet worden ist. Jetzt lebt die Figur nur mehr verbal, sie wird als Bild nicht mehr verwendet. Eine Zeitlang hat ein Grafiker mit meinem Entwurf für die Postsparkasse weitergearbeitet. Die Postsparkasse habe ich verloren, denn die wollten mir den Fuchs einfach stehlen, aber ich sagte: “Nichts da, Ihr müsst ihn mir ablösen”. Das ist dann über einen Anwalt gegangen, sie haben mir eine Ablöse für die Figur zahlen müssen, aber damit war ich sie natürlich als Kunden los. Den Fuchs hat dann also jemand anderer weiterverwendet, und als das erste Plakat erschien, sagte mein Anwalt: “Herr Stefferl, da machen wir etwas dagegen”. Aber ich sagte: “Nein, ich prozessiere nicht gegen Kollegen, die würde ich ja damit umbringen”.

AP: Der Fuchs ist ja nicht immer positiv besetzt, besonders in der Fabel und im Märchen ist er ein böse Figur, aber Ihnen ist es gelungen, ihn vollkommen sympathisch darzustellen.

Stefferl: Es ist einfach von der Idee her das Kindchenschema. Es waren ja zwei Jungfüchse, die ich darstellte, und auf die ist niemand böse. Und somit hat es auch nie geheißen: “Der böse Generaldirektor hat das Porto erhöht”, sondern: “Der Postfuchs”. Und die Leute sagten: “Na ja, der Postfuchs, was soll er denn machen, so ist es eben!”. Das war ein Blitzableiter über Jahrzehnte, ein psychologischer Blitzableiter. Und das hat funktioniert.

Irgendjemand hat dann kritisiert, dass ein Fuchs keinen gestreiften Schwanz hat, den hätten nur Waschbären. Diese Diskussion ist dann sogar über die Tagespresse gegangen, und ich habe über die Zeitung, im “Kurier”, auch mit den entsprechenden Vorschlägen geantwortet. Verbal und mit den entsprechenden Illustrationen dazu. Den Text habe ich noch hier: “Als erstes könnte man die Anstellung eines Waschbären ins Auge fassen. Nämlicher Waschbär, der zu Recht einen gestreiften Schwanz tragen würde, hätte die Aufgabe, die Streifen aus der Fuchsstandarte zu waschen. Allerdings erscheint mir diese Methode hoffnungslos, weil durch Waschen die Streifen nicht zu entfernen sind.” So habe ich geschrieben und dazu einen Waschbären mit Waschrumpel gezeichnet. “Als zweite Lösung käme in Frage, die Streifen zu übermalen. Es würde sich sozusagen um ein Standarten-Makeup handeln, das leider den einen Nachteil hat, dass es wie jedes Makeup zu wenig dauerhaft ist, weil sich die Wirklichkeit eben nicht auf Dauer übertünchen lässt. Doch bietet sich immerhin eine weitere Lösung an, die aber, wie das Bild zeigt, aus ästhetischen Gründen nicht ganz glücklich ist. Man könnte durch Entfernung des Haares den lästigen Streif des Anstoßes von der Standarte entfernen. Nur wäre auch diese Lösung zeitlich beschränkt, da nach einiger Zeit der Pelz in der ursprünglichen Färbung und erfahrungsgemäß noch schöner und reiner nachwachsen würde. Bliebe nur noch eine radikale Lösung, die möglicherweise einigen wenigen Charakteren entsprechen würde, mit der sprichwörtlichen Toleranz des Österreichers aber nicht vereinbar wäre. Der in Rede stehende Vorschlag käme einer totalen Entfernung eines integrierenden Bestandteils meiner Person gleich, was doch eigentlich nicht gewollt ist, da ich ohne meinen netten gestreiften Schwanz – die Waidmänner mögen verzeihen – lange nicht mehr so gut gefallen würde. Mein Vorschlag ist daher, mich so zu belassen, wie ich seit 10 Jahren existiere, damit ich dereinst, nach meinem hoffentlich friedlichen Hinscheiden als vulpes postalis in Brehms Tierleben dennoch weiterleben kann. Mit herzlichen Grüßen Ihr Postfuchs Felix”.

AP: Einen wesentlichen Teil Ihres Oeuvres machen die Briefmarkenentwürfe aus. Wie begann diese Tätigkeit?

Stefferl: Mit den Markenentwürfen habe ich 1963 begonnen, die erste Marke kam dann 1964 heraus, denn die Herstellung einer Marke hat immer eine lange Anlaufzeit. Es war eine Sondermarke aus Anlass der “Parlamentarisch-wissenschaftlichen Konferenz”. Da habe ich übrigens eine Mordsrüge gekriegt von meinem Freund und Kollegen Adalbert Pilch. Ich hatte nämlich den kleinen Saal des Parlaments mit einer Sicht von oben gemacht und eine Druntersicht von der Pallas Athene vor dem Parlament. Er hat geschimpft: “Du kannst doch nicht zwei Perspektiven auf einer Marke mischen!” Ich habe gesagt: “Schau Bertscherl, ich kann!”. Denn ich hatte überhaupt nicht darüber nachgedacht, ich musste einfach das Problem lösen, und es hat den Herren von der Post gefallen, es wurde angenommen und gemacht. Erst Pilch machte mich darauf aufmerksam, dass da zwei Perspektiven gemischt waren. Und das war nicht möglich – seiner Meinung nach.

Otto Stefferls erste Briefmarke, 1964

AP: Wie hat es sich überhaupt ergeben, dass Sie zum Briefmarkengestalter wurden?

Stefferl: Ich wurde eingeladen. Ich war über den Postfuchs in der Post wohlbekannt. Ich habe auch das Büchlein “Felix, der Fuchs” gemacht. Das war sofort vergriffen, 12.000 Stück, eine für Österreich hohe Auflage, 6.000 wurden vom Postamt Christkindl verschickt.

Entwickelt hat es sich so: die Prokuristin Elfriede Denk, die damals die Leiterin der Verkehrswerbung war, hat eines Tages die Idee an mich herangebracht: “Wir wollen die Budgets von zwei Jahren zusammennehmen, für Bücher, die vom Postamt Christkindl an Kinder verschickt werden.” Und dafür sollte ich Probeillustrationen liefern. Ich war gleich begeistert, habe mich hingesetzt, um Illustrationen zu machen. Aber: wie soll ich Illustrationen machen ohne Geschichte? Ohne Geschichte keine Illustration. Also habe ich mir zunächst einmal eine Geschichte ausgedacht. Die ganze “Felix, der Fuchs”- Geschichte stammt von mir, aber geschrieben und formuliert hat es Inge Maria Grimm. Es war eine wunderbare, kongeniale Zusammenarbeit, denn sie hat so geschrieben, wie ich illustrieren wollte. Meine Geschichte hatte ich ja schon, aber Inge Maria Grimm hat dann noch Episoden dazu gedichtet. Durch dieses Büchlein war ich also längst in der Post bekannt, daher hat man mich im Briefmarkenbereich einfach einmal ausprobiert. Und dann habe ich bis zu 10 Briefmarken im Jahr gemacht.

AP: Und Sie haben auch ausländische Marken gemacht.

Stefferl: Ja, insgesamt 10 für Liechtenstein, und auch außerpostalisch habe ich einige gemacht, also sind es insgesamt 171 Marken, die ich entworfen habe.

Aber zwischendurch habe ich 10 Jahre ausgesetzt in der Arbeit für die Post. Ich habe keine Aufträge bekommen, weil ich natürlich Mitglied in der VBK bin, der Verwertungsgesellschaft bildender Künstler Österreichs. Das ist unser Urheberrechtsverband, den es ja auch international überall gibt. Und ich war damals Vizepräsident der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs und habe versucht, dem Verantwortlichen bei der Post zu erklären, dass ich nicht auf der einen Seite die Kollegen vertreten kann als Standesvertreter und auf der anderen Seite ihnen in den Rücken falle, indem ich den Briefmarkensektor herausnehme und der Post sage: “Ihr könnt urheberrechtlich machen, was Ihr wollt”. Das geht nicht. Und dann hat er mich schlicht und einfach nicht mehr beschäftigt. Auch deshalb, weil ich damals alle Kollegen in die VBK hinein gesteuert habe. Denen drohte er, dass sie keine Aufträge mehr bekommen. Sie haben das dann nicht durchgestanden, sie haben Angst gekriegt. Ich habe sie angefleht: “Bleibt dabei, nur noch eine Woche, er muss Euch beschäftigen, die Staatsdruckerei braucht ja Entwürfe und Reinzeichnungen, das sind Millionenbeträge, wenn die Tiefdruckabteilung einen Tag lang steht”. Aber das haben die Herren Kollegen nicht durchgehalten, mit Künstlern kann man eben nicht geschäftlich verhandeln. Aber ich bin nicht ausgetreten, und war damit eben ausgesperrt von der Arbeit für die Post.

Dann aber ist wieder ein Gesetz gebrochen worden, nämlich das Boxergesetz “They never come back”. Generaldirektor Josef Sindelka hat mich nämlich als Entwerfer zurückgeholt – auf Anregung von Ministerialrat Oberlechner, der das Markenressort betreute. Das war noch nie passiert zuvor, dass jemand zurückgeholt wurde, denn wenn man bei der Post in Ungnade gefallen war, dann war man dort endgültig weg vom Fenster.

Ja, es war eine “Gnade” für die Post arbeiten zu dürfen. Ich habe 21 nationale und internationale Preise eingebracht und bin von keinem einzigen verständigt worden, weder von der Post noch vom Philatelistenverband.

AP: Wann haben Sie Ihre letzten Marken gemacht?

Stefferl: Die letzten habe ich 2000 gemacht, dann bin ich nicht mehr beschäftigt worden. Ich habe der Post noch 5 Auszeichnungen bei der WIPA 2000 eingebracht, dann habe ich keine Aufträge mehr bekommen. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Querelen gehabt mit der Post.

AP: Wie sehen Sie die Entwicklung des Grafikdesigns im Zusammenhang mit der Computergrafik?

Stefferl: In den 60er Jahren hatten die Studenten noch 16 Stunden Naturstudium in der Woche, jetzt haben sie 3, da kann man nichts lernen, und der Computer ist auch nur ein ausgebauter Pinsel und es kommt wie beim Pinsel darauf an, wer dieses Werkzeug bedient oder benützt.

Mein Neffe ist Computergrafiker, der ist da hineingewachsen schon von allem Anfang an, und ich habe verschiedene Sachen mit ihm gemacht, weil ich ja vorbeigewachsen bin an dieser Technologie. Wie ich hätte damit beginnen müssen, als immerhin doch potenter Grafiker, da hat ein Equipment, mit dem ich etwas anfangen hätte können, ungefähr 1 ½ Millionen Schilling gekostet, und da hätte ich mir ausrechnen können, dass ich mindestens bis zu meinem 114. Geburtstag vor der Glotze sitzen muss, damit sich das amortisiert. Man kann sicher schöne Sachen machen damit, aber können muss man es eben.

Barbara Denscher und Otto Stefferl

DAS GESPRÄCH FÜHRTE BARBARA DENSCHER AM 17.11.2010.

Herrn Prof. Otto Stefferl wird für die freundliche Genehmigung der Abbildungen seiner Werke gedankt.