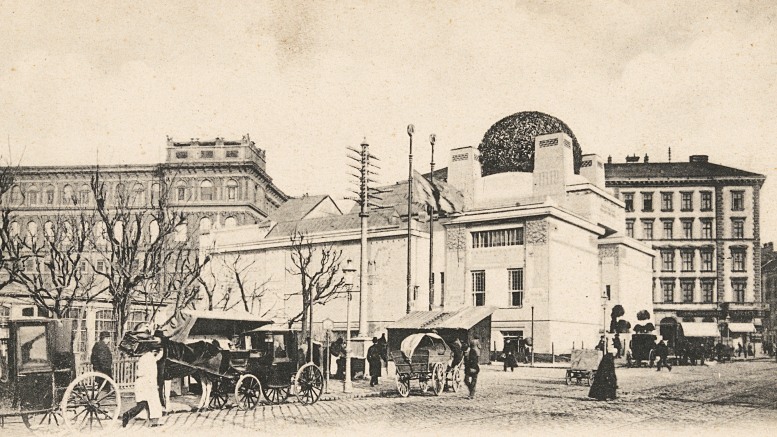

Carl Otto Czeschka (1878–1960) wurde von der Generalversammlung der Wiener Secession, der „Vereinigung bildender Künstler Österreichs“, am 28. November 1900 – ebenso wie der Architekt Leopold Bauer und der Maler Leopold Stolba – zu einem neuen Mitglied ernannt. Dies meldeten am 18. Dezember 1900 das „Neue Wiener Journal“, das „Neue Wiener Tagblatt“ und „Das Vaterland“, sowie am 20. Dezember die „Wiener Bauindustrie-Zeitung“. Im Unterschied zu Leopold Bauer (1872–1938) und Leopold Stolba (1863–1929) stand Czeschka damals mit 22 Jahren noch am Anfang seines beruflichen Künstlerlebens. 1899 hatte er sein Studium an der Wiener Akademie beendet, zuletzt in der Spezialschule für Historienmalerei. Zusätzlich zum Füger-Stipendium und zum Huber-Stipendium konnte er seit 1897 mit kleinen grafischen Aufträgen Geld verdienen. 1900 war es ihm gelungen, ein eigenes Atelier zu mieten, im selben Haus, in dem er mit seinem Vater im Wiener Bezirk Fünfhaus wohnte.

Über die Ernennung wurde Czeschka von Carl Moll informiert, dem damaligen Präsidenten der Secession. Der handschriftliche Brief befindet sich heute in Czeschkas Nachlass im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe:

„Wien, 29. November 1900

Euer Hochwohlgeboren! Die Vereinigung bildender Künstler Österreichs, „Secession“ beehrt sich ergebenst mitzuteilen, dass Euer Hochwohlgeboren in der Versammlung am 28. November zum ordentlichen Mitgliede obiger Vereinigung ernannt worden sind. Indem wir Ihnen einliegend unsere Statuten[1] übersenden, bitten wir im Sinne des § 6 derselben, uns gütigst anzeigen zu wollen, ob Sie diese Wahl annehmen. Mit vorzüglicher Hochachtung. Der Präsident. Carl Moll“

Diesen Beschluss und die Meldungen in der damaligen Wiener Presse deuten manche Kunsthistoriker bis in jüngste Zeit als Beginn von Czeschkas Mitgliedschaft in der Secession. 1900 sei er ein „Secessionist“ geworden. Für sie gab es keinen Zweifel daran, dass der junge Künstler im Umfeld von Gustav Klimt, Kolo Moser und dem Verleger Martin Gerlach beglückt und begeistert darüber gewesen sein muss, als Mitglied in die Vereinigung der fortschrittlichsten bildenden Künstler Wiens aufgenommen zu sein. Ob Czeschka gemäß § 6 der Statuten tatsächlich seine Aufnahme beantragt hatte, wurde nicht geklärt, und es wunderte offenbar niemanden, dass sein Name in allen Mitgliederverzeichnissen der Secession fehlt.

Im Jahr 2025 stellte die Secession ihr Archiv online. So wurde es im Internet möglich, die überraschende Erwiderung des 22-Jährigen aufzuspüren. Höflich lehnte Czeschka die Mitgliedschaft ab – zumindest für das Jahr 1901:

„Hochlöbliche Vereinigung bildender Künstler Österreichs in Wien.

Erst heute ist es mir möglich, da ich studienhalber von hier fort war und ich Ihre werthe Zuschrift erst hier vorfand, Ihnen Bescheid zu geben.

Gestatten Sie, dass ich mich aufs Beste für die mir gebrachte Ehrung bedanke und es thut mir leid Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich mich für dieses Jahr anderweitig gebunden und die mir zukommende Wahl zum ordentlichen Mitgliede nicht annehmen kann. Mit vorzüglicher Hochachtung. C.O.Czeschka akad. Maler

Wien am 23. XII. 1900“[2]

Czeschka kannte die Wiener Kunstszene. Schon als 11-jähriger Bub war er zum Zeichnen ins Museum am Stubenring gekommen und sicherlich hat er seitdem dort die Ausstellungen des Wiener Kunstgewerbevereins besucht. Aus der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museum sind einige seiner Zeichnungen erhalten. Was für seine späteren Schüler galt, war bereits für ihn Richtschnur gewesen: „Man muss sich viel ansehen und die Probleme zu ergründen suchen. Graphische Dinge, Übersetzungen, Vereinfachungen bis zu Niederschrift des Darzustellenden.“[3] Als Student der Akademie schulte er seinen Blick auf Reisen innerhalb Österreichs und in Deutschland, in Museen, im Künstlerhaus und in der Secession.

Einige seiner Federzeichnungen wählte die Jury der Secession für die VIII. Ausstellung aus, so dass er von November bis Dezember 1900 als Gast erstmals in der Secession ausstellte.[4] Kurz danach schlug er das Angebot, Mitglied zu werden, mit seinem Brief vom 23. Dezember 1900 jedoch aus.

War es im März 1901 die große Ausstellung des Verlags Gerlach & Schenk im Wiener Rathaus mit über 30 seiner Zeichnungen, die seiner Ansicht nach nicht im Einklang mit § 10 der Secessionsstatuten stand? Dieser lautete:

„Die Mitglieder der Vereinigung stellen in Wien nur in jenen öffentlichen Ausstellungen aus, welche von der Vereinigung veranstaltet werden; sie beschicken alle öffentlichen Ausstellungen, die von einer anderen ähnlichen Corporation veranstaltet werden, nicht.“

War es von Juni bis Oktober 1901 seine Teilnahme mit sechs Zeichnungen und Aquarellen auf der Münchner Ausstellung im Glaspalast? War es der Auftrag, die Fresken in der Patronatskirche in Radmer zu restaurieren? Es ist unbekannt, welche „anderweitige Bindung“ Czeschka für das Jahr 1901 vorbereitete und dies der mögliche Grund war, die Wahl nicht anzunehmen.

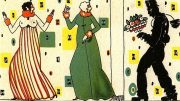

Erneut als Gast beteiligte er sich an der XIII. Ausstellung, die von Februar bis März 1902 stattfand. Dieses Mal zeigte er Bilder zu Hebels Schatzkästlein, die in Martin Gerlachs Jugendbücherei erschienen[5], und zwei Jahre später konnte er in der XX. Ausstellung (März bis Mai 1904) zwölf farbige Zeichnungen für den Kalender 1904 präsentieren[6] – quasi als Fortsetzung der drei Ver Sacrum-Kalender der Jahrgänge 1901 bis 1903, ebenfalls in quadratischem Format.[7]

Vermutlich war seine erneute Ausstellungsbeteiligung der passende Anlass für Präsident Felician Myrbach (1853–1940), zur nächsten Generalversammlung am 9. Mai 1904 einen zweiten Versuch zu unternehmen, ihn als Mitglied zu gewinnen. Neben Alois Kolb, Carl Anton Reichel und Elena Luksch-Makowsky stand sein Name auf der Kandidatenliste. Doch es gelang auch dieses Mal nicht, jedoch aus gänzlich anderen Gründen. Inzwischen waren in der Secession scharfe interne Auseinandersetzungen ausgebrochen. Das belegt der im Secessionsarchiv befindliche Brief von Anton Nowak (1865–1932) an Ernst Stöhr (1860–1917) vom 3. Mai 1904.[8] So schrieb Nowak, jede Stimme für die Gruppe um Josef Engelhart (1864–1941), zu der auch Rudolf Bacher (1862–1945) gehörte, sei in der bevorstehenden Versammlung wichtig gegen die „Clique“, die er nach dem Döblinger Wohnort von Carl Moll und Kolo Moser mit „Hohe Warte“ bezeichnete. Die Mobilisierung gelang in den verbleibenden sechs Tagen: Rudolf Bacher wurde zum neuen Präsidenten gewählt und keiner der vier Kandidaten wurde ernannt, stattdessen Hugo Lederer, dessen Brunnenfigur „Der Fechter“ in der XX. Ausstellung zu sehen war.[9]

Ludwig Hevesi berichtete, dass sich der Bruch in der Secession bereits anderthalb Jahre „still und laut“ ankündigte.[10] Nach der „Weltausstellung für moderne dekorative Kunst“ in Turin 1902 und der Gründung der „Wiener Werkstätte“ 1903 ging es bei den internen Meinungsverschiedenheiten auch um die Bedeutung der angewandten Kunst, des Kunstgewerbes. Am 14. Juni 1905, 14 Monate nach der gescheiterten zweiten Nominierung Czeschkas, trat Gustav Klimt mit 18 weiteren Mitgliedern[11] aus der Secession aus. Aus der langen Liste der ordentlichen Mitglieder im Katalog der folgenden XXIV. Ausstellung über religiöse Kunst waren die Namen der „Klimt-Gruppe“ verschwunden. Czeschka musste nicht aus der Secession austreten, um zur Klimt-Gruppe zu gehören. Ab 2. September 1905 wurde er fester Mitarbeiter der „Wiener Werkstätte“. Selbst nach seiner Berufung nach Hamburg zum 1. Oktober 1907 beteiligte er sich an der großen „Kunstschau Wien 1908“[12], die von der Klimt-Gruppe vom 1. Juni bis zum 16. November 1908 ausgerichtet worden war.

Wer die Druckwerke der Secession ganz aufmerksam studiert, kann abseits der Ausstellungstexte und -abbildungen in „Ver Sacrum“ bereits 1898 und in den Katalogen von 1900 bis 1906 etwas versteckt zwei Grafiken Czeschkas entdecken. Es geht um die Inserate von zwei Firmen, die der Secession nahestanden: die Firma „Nothhacksberger & Grabmayr“ und die „k.u.k. Photochemische Hof-Kunstanstalt C. Angerer & Göschl“. Mit der amüsanten Zeichnung, die einen Spaßvogel darstellt, der verschmitzt die Ölfarbe aus einer riesigen Tube großzügig ausquetscht, warb im hinteren Teil mehrerer Kataloge[13] das Geschäft für Mal- und Zeichenbedarf, das sich ganz in der Nähe des Secessionsgebäudes befand[14]. Bereits im ersten Jahrgang 1898 erschien in fünf Ausgaben von „Ver Sacrum“ ein Inserat der für neue Druckverfahren renommierten Firma C. Angerer & Göschl. Die Grafik Czeschkas stellt dar, wie der Meister das vom Lehrling angefertigte Cliché streng überprüft.[15] Diese Zeichnung musste Carl Angerer, der als Kunstliebhaber führendes Mitglied im Wiener Kunstgewerbeverein gewesen war, besonders gut gefallen haben, denn damit versah er ebenfalls die Inserate im Wiener Adressbuch, dem „Lehmann“, von 1900 bis 1907.[16]

[1] Die Statuten der Secession: https://digitale-bibliothek.belvedere.at/viewer/image/1413467527280/15/#topDocAnchor

[2] Brief von Czeschka an die Secession vom 23. Dezember 1900, https://secession.at/digital_archive/1660

[3] Brief an Hans Ankwicz-Kleehoven vom 11. September 1952 über seinen Schüler OK.

[4] COC- Nr. 491 „Czeska“ Federzeichnungen, https://digitale-bibliothek.belvedere.at/viewer/image/1413556526985/34/

[5] Gerlach’s Jugendbücherei Nr. 14 „Erzählungen und Schwänke“ von Johann Peter Hebel.

[6] Kalender für die Buch- und Steindruckerei Christoph Reisser’s Söhne. Wien. Farblithographie. 1904, https://onb.digital/result/13220B0E

[7] Ver Sacrum-Kalender 1901 – Erste Seite https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vs1901/0008/image,info . Siehe auch: https://www.austrianposters.at/2023/12/30/die-kalender-von-ver-sacrum/

[8] https://secession.at/digital_archive/4929

[9] Wiener Allgemeine Zeitung, 10. Mai 1904, Seite 3.

[10] Ludwig Hevesi in „Acht Jahre Secession“, Seite 504 am 22. Juni 1905, https://archive.org/details/achtjahresezessi00heve/page/504/mode/2up

[11] Josef Auchentaller, Wilhelm Bernatzik, Adolf Böhm, Adolf Hölzel, Josef Hoffmann, Franz Wilhelm Jäger, Gustav Klimt, Max Kurzweil, Wilhelm List, Richard Luksch, Franz Metzner, Carl Moll, Koloman Moser, Felician Myrbach, Emil Orlik, Robert Pötzlberger, Alfred Roller, Hans Schwaiger, Otto Wagner.

[12] Katalog der Kunstschau Wien 1908 https://digitale-bibliothek.belvedere.at/viewer/image/1528101301576/4/

[13] In den Katalogen zur VIII., IX., X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XIX., XX., XXIV., XXVI. Ausstellung

[14] Werbung für Nothhacksberger & Grabmayr, 1901 Katalog XII. Ausstellung, Seite 53, https://digitale-bibliothek.belvedere.at/viewer/!image/1413819515245/53/

[15] Werbung für Angerer & Göschl – 1. Jahrgang des Ver Sacrum – Dezember 1898, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vs1898/0405/image,info

[16] Werbung für Angerer & Göschl Wiener Adressbuch „Lehmann“ 1900 – Band 1, https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/periodical/pageview/2414465